こんにちは。上杉惠理子です。

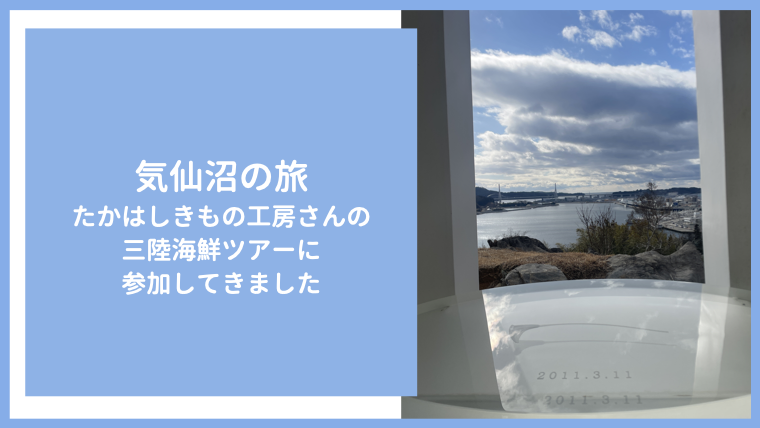

2025年2月22〜23日と1泊で、宮城県の気仙沼に行ってきました。

今回の気仙沼行きは、和装肌着のメーカー たかはしきもの工房さんが地元 気仙沼をご案内くださるというもの。

女将 高橋和江さんがたくさんお話しくださいました。

和江さんは一代でたかはしきもの工房を全国的なメーカーにした人。その実績は着物ユーザーにも、業界にも革命的です。

たかはしきもの工房さんのアイテムで、私のイチオシは、帯枕 空芯才Dxです♪

着物が苦しい、とおっしゃる方は、帯枕の紐に原因があるかも。まじおすすめ!

10年近くお世話になっている、たかはしきもの工房さんがある気仙沼。やっと来れました!^^

そして、和江さんはご自身を「田舎の気仙沼のおばちゃん」と笑いながらおっしゃって、ほんっと飾らない方。

岩手県の一ノ関で新幹線を降りたときは雪が舞っていましたが、女将パワーなのか気仙沼は青空♪寒いのはもちろんですが、気持ちの良い日でした^^

和江さんのトークが楽しすぎて、そして気仙沼の雰囲気もあって、あの二日間は私も何も考えずに、ガハガハ大笑いして過ごしました。ほんっと楽しかったなぁ〜〜

女将 和江さんのお人柄がわかるyoutubeがおすすめです♪

たかはしきもの工房youtube

https://www.youtube.com/channel/UCeyyELxkdn6hhusXlwFGI2Q

今回、東日本大震災のことに触れられる場所にも連れて行っていただきました。

ひとつが、リアス・アーク美術館

https://rias-ark.sakura.ne.jp/2/

学芸員の方が自分たちで撮った写真、集めた被災物、調査記録を常設展示されています。

写真を見ながら、和江さんがご自身の経験もお話しくださいました。瓦礫やヘドロを片付けていく道のりのお話は、返す言葉に詰まりました。

もうひとつご案内くださった場所が、気仙沼市復興祈念公園でした。

https://www.kesennuma.miyagi.jp/memorialpark/index.html

気仙沼の港と街を一望できる高台にあり、亡くなられた方々のお名前を残した銘板、公園設営への寄付者の方々の銘板、そして祈りの帆-セイル-のモニュメントなどがあります。

祈りの帆の中に入って、港を見ると、ふっと周りの音が消えて頭が軽くなるような不思議な感覚でした。

この日は本当に穏やかな晴れ。

気仙沼は外海につながりながら、気仙沼大島に蓋をされておだやかな内海。「嵐の気仙沼」と呼ばれるほど、嵐のときは多くの船が避難してくるような港だそう。

それもあって14年前の震災のとき、津波で船の重油がばらまかれ、街も海も火の海に。

あの日、避難した高台から真っ赤に燃え続ける光景を見ながら「気仙沼は終わったと思った」とお話しくださった女性も。

そんなお話が信じられないほど、私がこの日見た気仙沼は、おだやかな景色が広がっていました。

他にも街を車で走りながら、気仙沼の防潮堤をフラップゲートや商業施設にして、海が見える景観を残すよう国とハードな折衝をしたことも教えていただきました。

また、震災後に造船業5社が合併して設立された、みらい造船のお話も印象的でした。全国でも数少ない、大型の船の建造や修理ができる会社が気仙沼の港にあります。

「震災がなかったら、造船業5社が合併するなんてあり得なかった」のだそうです。

気仙沼のパワーに圧倒された、というのが私の正直な感想です。

癒されて元気をいただいて、気仙沼大好きになって帰ってきました。

でも今の姿だけでなく、この14年があったことに、私にできる目一杯の想像力を寄せたいと思います。

14年、気仙沼の人たちを支えたのは何だったのか。

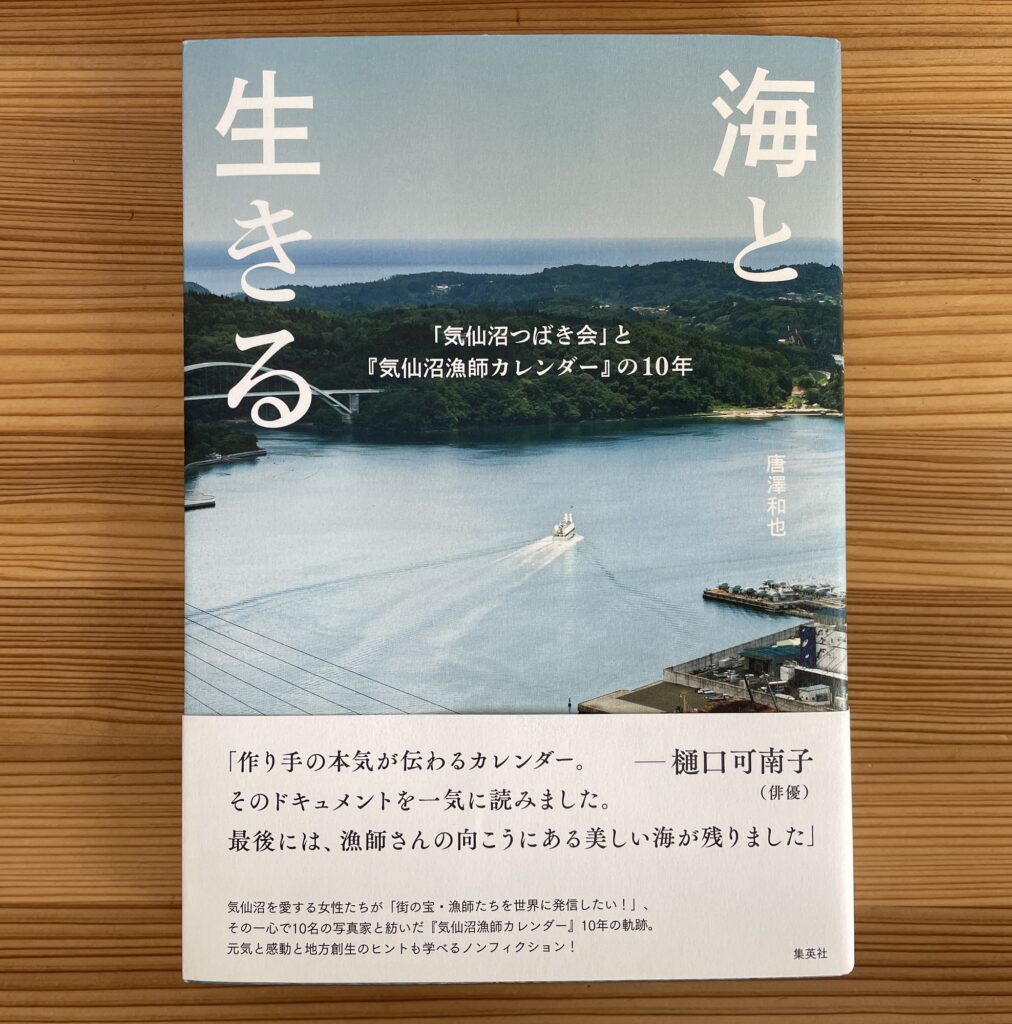

昨年末、きものの未来塾でマーケティング講座をしたお礼にと、和江さんがこちらの本をプレゼントしてくださいました。

『海と生きる

「気仙沼つばき会」と『気仙沼漁師カレンダー』の10年』

https://www.amazon.co.jp/dp/4087881075

気仙沼から帰ってきて読み返して、ものすごく引き込まれました。

第1章「白い漁船」に震災直後のあるエピソードが語られます。

震災から二日後、真っ黒に焦げた船が並ぶ港に、数日前に気仙沼から出港した真っ白い無傷のマグロ船が入ってきたのだそうです。

出港時に積み込んだ水や食料が気仙沼の人たちに役に立つならと、目視が効かない海の底に家などが沈んでいて、船底を傷つけて損壊するリスクを承知の上で帰港したのです。

そのときのことを、気仙沼の女将会「気仙沼つばき会」の小野寺紀子さんはこのように語っています。

少し長いですが引用してご紹介させてくださいませ。

あの夜、津波で流出してしまった重油に火がついて、気仙沼湾は一面の火の海で。そんな夜が明けて、屋上から街を見渡せるようになったんですけど、終わったと思いました。魚市場のまわりの工場はすべて流されていて、気仙沼の経済の90パーセントが終わったなって。気仙沼は漁業が街の営みをまわしていましたから。

でも、それから数日後のことです。和枝さんも見た白い近海マグロ船が、気仙沼に帰ってきてくれたんですよ。真っ白で、とっても美しくて。はじめてでした。子どもの頃から何千回と見てきたから、マグロ船の白い色をきれいだななんて思ったこともなかったけど、本当にきれいだった…。

その時”あぁ、私たちには沖で創業しているマグロ船がいてくれるんだ!”って、ふっと心に光がさすように思えたんです。マグロ船は一隻で何億も稼ぐ海の上の工場のようなもの。たとえ、いま目の前に広がっている気仙沼の経済の90パーセントが終わってしまったとしても、沖には経済をうみだしてくれる漁師さんがいてくれる。だったら、まだまだ気仙沼は大丈夫だ。そう信じることができて、よし!って。

『海と生きる「気仙沼つばき会」と『気仙沼漁師カレンダー』の10年』p.33-34

帰ってきた白いマグロ船のエピソードは、この本だけでなく、滞在中にも気仙沼の方からお聞きしました。

大きな支えだったと想像します。

気仙沼の経験から私たちが学べることは、防災の分野はもちろん、たくさんあると思います。

その中で、この「沖のマグロ船」は、人生の困難に陥ったときの大きなヒントをくれる。

目の前はどんなに辛くても、自分にとっての「沖のマグロ船」を見つけられたら、気仙沼の人たちのように前を向けると思うのです。

あなたの「沖のマグロ船」は何ですか??

和創塾〜きもので魅せる もうひとりの自分〜主宰

上杉惠理子